Mehr Wert, weniger Emissionen: Warum ökologische Bauweise die Immobilie der Zukunft ist. Foto: Classically Printed / Pixabay.com

Immobilien im Wandel: Warum Nachhaltigkeit zum Kaufkriterium wird

Noch vor wenigen Jahren wurde nachhaltiges Bauen oft als teure Spielart für Überzeugungstäter abgetan – eine Art grüne Bau-Philosophie, die sich vor allem jene leisten konnten, die es sich leisten wollten. Heute dreht sich das Bild. Immer mehr Bauträger, Architekten und Investoren rücken Umweltfaktoren und Energieeffizienz ins Zentrum ihrer Projekte. Der Grund: Die Marktdynamik verändert sich – und zwar grundlegend.Neue Werte: Was Käufer heute suchen

Immobilien mit niedrigen Emissionen, hohem Energiestandard und nachhaltiger Bauweise werden zunehmend bevorzugt – nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch aus Kostensicht. Hohe Heizkosten, steigende CO₂-Abgaben und Unsicherheiten bei der Energieversorgung lassen die klassischen Kaufargumente wie "viel Wohnfläche für wenig Geld" verblassen. Stattdessen zählen Lebenszykluskosten und Zukunftsfähigkeit.Die Entwicklung zeigt sich auch in Zahlen. Laut einer Studie der Europäischen Investitionsbank geben über 60 % der jüngeren Hauskäufer an, auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gezielt zu achten – Tendenz steigend. Selbst der Finanzierungsmarkt zieht nach: Banken bevorzugen zunehmend Immobilien, die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) erfüllen. Das wirkt sich auf Kreditvergabe, Zinsen und Bewertung aus.

Politischer Druck: Klimaziele und Gesetze als Treiber

Auch regulatorisch wächst der Handlungsdruck. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verlangt bereits heute eine gewisse Energieeffizienz, die sich künftig weiter verschärfen wird. Die EU-Taxonomie, die Sustainable-Finance-Regulierung und kommunale Bauleitpläne sind weitere Instrumente, die nachhaltiges Bauen gezielt fördern oder gar verpflichtend machen. Wer also heute ein klassisches, schlecht gedämmtes Gebäude plant, läuft Gefahr, morgen mit hohen Sanierungskosten oder Wertverlusten konfrontiert zu werden.Besonders relevant wird das für Neubauten. Die neue EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) sieht vor, dass ab 2030 alle Neubauten emissionsfrei sein sollen. Was das bedeutet? Fossile Heizsysteme, schlechte Dämmung und CO₂-intensive Baustoffe dürften dann nicht nur unattraktiv, sondern schlicht nicht mehr erlaubt sein. Wer darauf heute nicht reagiert, baut im Grunde schon an der Zukunft vorbei.

Die ökologische Bauweise als wirtschaftlich sinnvoller Weg

Die gute Nachricht: Nachhaltig zu bauen muss weder kompliziert noch teuer sein. Im Gegenteil: Integrierte Konzepte, energieeffiziente Technik und kluge Materialwahl senken nicht nur Emissionen, sondern langfristig auch die Kosten. Ein gelungenes Beispiel dafür liefert das Konzept der Fertighäuser von ISOWOODhaus. Hier wird mit Holz, Zellulose und Lehmputz gearbeitet – allesamt natürliche, nachwachsende Materialien mit hervorragender Dämmwirkung. Gleichzeitig erlaubt die modulare Bauweise eine hohe Planungsfreiheit bei deutlich verkürzter Bauzeit. So entstehen Gebäude, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich überzeugen – und das ganz ohne Verzicht auf Komfort oder Design.Ein weiterer Vorteil: Die Häuser erfüllen bereits heute Standards, die in naher Zukunft zur Norm werden dürften. Damit umgehen Bauherren künftige Nachrüstpflichten und sichern sich langfristig stabile Werte. Denn was heute noch als Fortschritt gilt, wird morgen Mindestanforderung sein.

Was eine ökologische Bauweise ausmacht

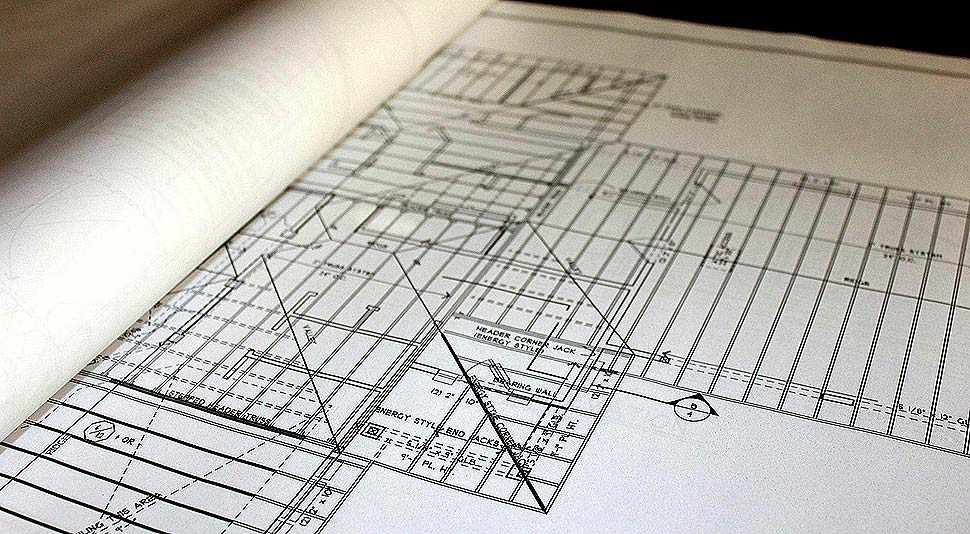

Was unterscheidet ein nachhaltiges Haus von einem konventionellen Neubau? Wer vom „ökologischen Hausbau“ spricht, meint oft weit mehr als nur Holz und Wärmepumpe. Tatsächlich umfasst die ökologische Bauweise ein ganzes System aus Planung, Materialwahl, Energieversorgung und Lebenszyklusdenken. Entscheidend ist nicht nur, wie effizient ein Haus später funktioniert – sondern auch, wie es entsteht, wie lange es genutzt werden kann und was am Ende mit den Baustoffen passiert.Ökologisch zu bauen heißt: Ressourcen zu schonen, Emissionen zu senken und gleichzeitig ein gesundes, komfortables Wohnumfeld zu schaffen.

Kernmerkmale ökologischer Bauweise

Hier eine kompakte Übersicht der wichtigsten Elemente, die ökologischen Hausbau ausmachen:

Kernmerkmale ökologischer Bauweise

Warum die Materialwahl so entscheidend ist

Viele ökologische Baustoffe bringen gleich mehrere Vorteile mit: Sie sind nachwachsend, oft regional verfügbar und wirken sich positiv auf das Raumklima aus. So sorgt etwa Holz nicht nur für eine warme Ästhetik, sondern reguliert auf natürliche Weise Feuchtigkeit. Zellulose-Dämmung kann Wärme und Schall hervorragend puffern, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Lehmputz wiederum wirkt antistatisch und verbessert die Raumluft deutlich.Auch gesundheitlich spielt die ökologische Bauweise eine Rolle. Während viele konventionelle Baustoffe Weichmacher, Lösungsmittel oder andere Schadstoffe enthalten, sind Naturmaterialien meist frei von Emissionen. Das ist besonders für Allergiker oder Familien mit kleinen Kindern relevant.

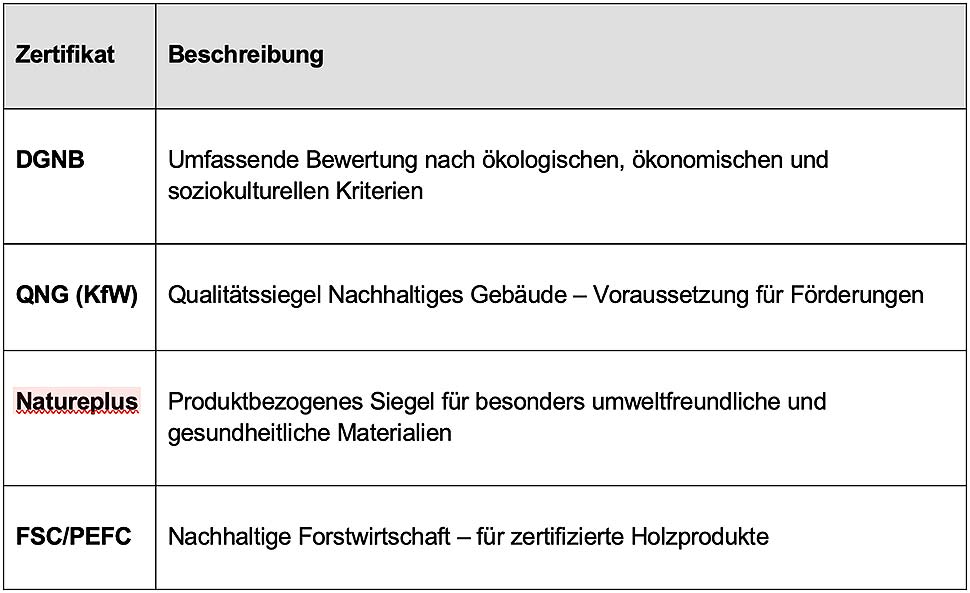

Infobox: Wichtige Nachhaltigkeits-Zertifikate für Wohngebäude

Infobox: Wichtige Nachhaltigkeits-Zertifikate für Wohngebäude

Vom Rohbau bis zur Rückbaufrage – Denken in Kreisläufen

Ein zentraler Aspekt ökologischer Bauweise ist die Lebenszyklusbetrachtung. Die Frage lautet nicht nur: Wie funktioniert das Haus im Betrieb? Sondern auch: Wie entsteht es – und was passiert in 50 Jahren? Ein Betonhaus mag solide wirken, doch allein der Zementanteil schlägt mit massivem CO₂-Ausstoß zu Buche. Und beim Rückbau entsteht häufig Sondermüll.Ökologisch gedachte Häuser lassen sich hingegen weitgehend rückstandsfrei recyceln oder kompostieren. In der Theorie wie in der Praxis: Ein mit Holzbalken, Lehmbauplatten und Holzfaserdämmung errichtetes Haus ist nicht nur energiearm gebaut, sondern auch später umweltverträglich rückbaubar. Das ist kein romantischer Öko-Traum, sondern wirtschaftlich nachvollziehbar – insbesondere wenn man in Jahrzehnten denkt.

Nachhaltigkeit endet nicht beim Material

Auch Planung und Bauprozess spielen eine Rolle. Digitale Werkzeuge, Vorfertigung im Werk, kurze Transportwege – all das senkt Emissionen und Kosten. Besonders Fertighausanbieter mit Fokus auf Nachhaltigkeit gehen hier mit gutem Beispiel voran. Wer wie ISOWOODhaus auf Holzbauweise, Lehmputz und Zellulosedämmung setzt, kombiniert CO₂-Speicherung mit Wohnkomfort – ohne Einschränkungen beim Design oder bei der Grundrisswahl.Energieeffizienz, CO₂-Bilanz und Materialwahl im Vergleich

Wie groß der Unterschied zwischen einem ökologisch gebauten Haus und einem konventionellen Neubau ist, zeigt sich erst, wenn man genauer hinsieht – und vergleicht. Denn was auf den ersten Blick gleich wirkt (gleiche Wohnfläche, ähnlicher Grundriss), kann in der Gesamtbilanz völlig unterschiedlich abschneiden. Der Unterschied steckt im Detail – in der Herstellung, in der Nutzung und am Ende sogar im Abriss.Graue Energie – der oft unterschätzte Klimafaktor

Der Begriff „graue Energie“ beschreibt jene Energiemenge, die zur Herstellung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung von Baumaterialien benötigt wird. Und gerade hier unterscheiden sich klassische und ökologische Bauweisen deutlich. Die Produktion von Zement – ein zentraler Baustoff im Massivbau – gehört zu den größten CO₂-Emittenten weltweit. Holz hingegen speichert CO₂ über seine gesamte Lebensdauer hinweg.Ein kurzer Blick auf die Primärenergiebedarfe und CO₂-Werte ausgewählter Baustoffe:

- Zement: sehr hoher Primärenergiebedarf (ca. 5000 kWh/t), rund 850 kg CO₂ je Tonne

- Stahlbeton: rund 1800 kWh/t, 300–400 kg CO₂

- Ziegel: ca. 1300 kWh/t, etwa 250 kg CO₂

- Brettschichtholz: niedriger Energieaufwand (ca. 500 kWh/t), speichert CO₂

- Lehm: äußerst energiearm (100–150 kWh/t), fast keine Emissionen

Ein ökologisch gebautes Holzhaus verursacht dadurch im Bau oft 30–50 % weniger Emissionen als ein vergleichbares Massivhaus – ohne Einschränkung bei Stabilität oder Komfort.

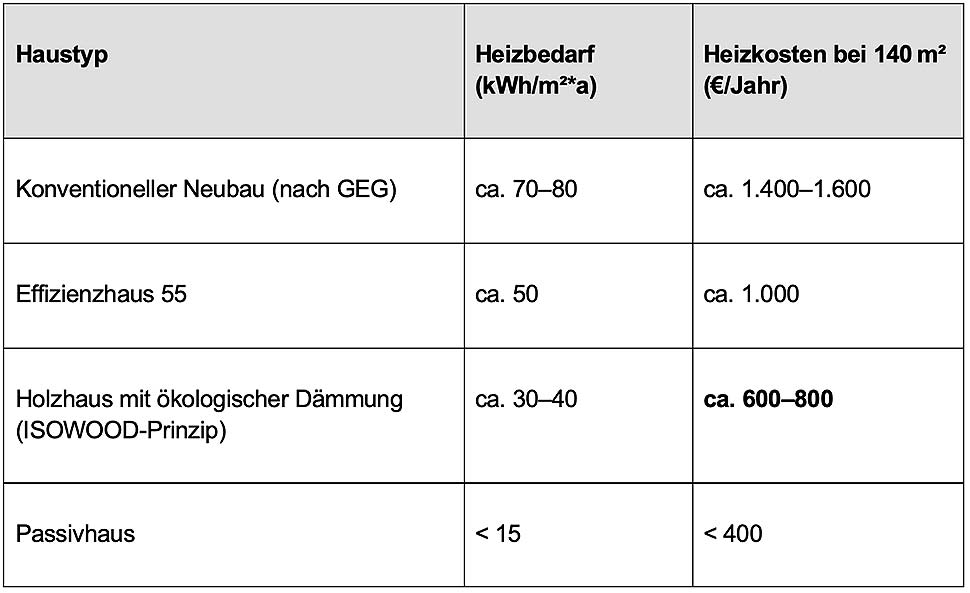

Heizbedarf und Betriebskosten – wo ökologisches Bauen langfristig spart

Auch im Betrieb zeigt sich der Unterschied: Energieeffizient geplante Häuser benötigen deutlich weniger Heizwärme. Wer ökologisch plant, profitiert also doppelt – ökologisch und wirtschaftlich.Typische Heizkosten bei einem Neubau im Vergleich:

Heizbedarf und Betriebskosten

Materialwahl: ökologisch und technisch machbar

Moderne ökologische Materialien bieten denselben technischen Komfort wie konventionelle Baustoffe – oft mit zusätzlichen Vorteilen für Raumklima und Wohngesundheit. Beispiele für sinnvolle Materialalternativen:- Zellulose oder Holzfaser statt Polystyrol: besserer Hitzeschutz, kein Mikroplastik, recycelbar

- Lehmsteine statt Betonstein: CO₂-sparend, feuchteregulierend, angenehmes Raumklima

- Holz-Alu-Fenster statt PVC-Fenster: langlebig, reparierbar, frei von Schadstoffen

- Lehmbauplatten statt Gipskarton: emissionsfrei, antistatisch, feuchteausgleichend

Lebenszyklusanalyse – ökologisch wird ökonomisch

Wer nur auf den Baupreis achtet, greift oft zu kurz. Erst die Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus – also Bau, Nutzung, Wartung und Rückbau – zeigt, wo echte Vorteile entstehen.Laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik können die Lebenszykluskosten ökologischer Wohngebäude um bis zu 15 % niedriger ausfallen als bei konventionellen Gebäuden. Gründe dafür:

- geringere Betriebskosten (Heizung, Strom)

- weniger Sanierungsaufwand durch durchdachte Konstruktion

- bessere Alterungsbeständigkeit und höhere Marktakzeptanz

- Zukunftssicherheit gegenüber CO₂-Abgaben und Klimavorgaben

Holz-Hybridbau als Lösung der Zukunft

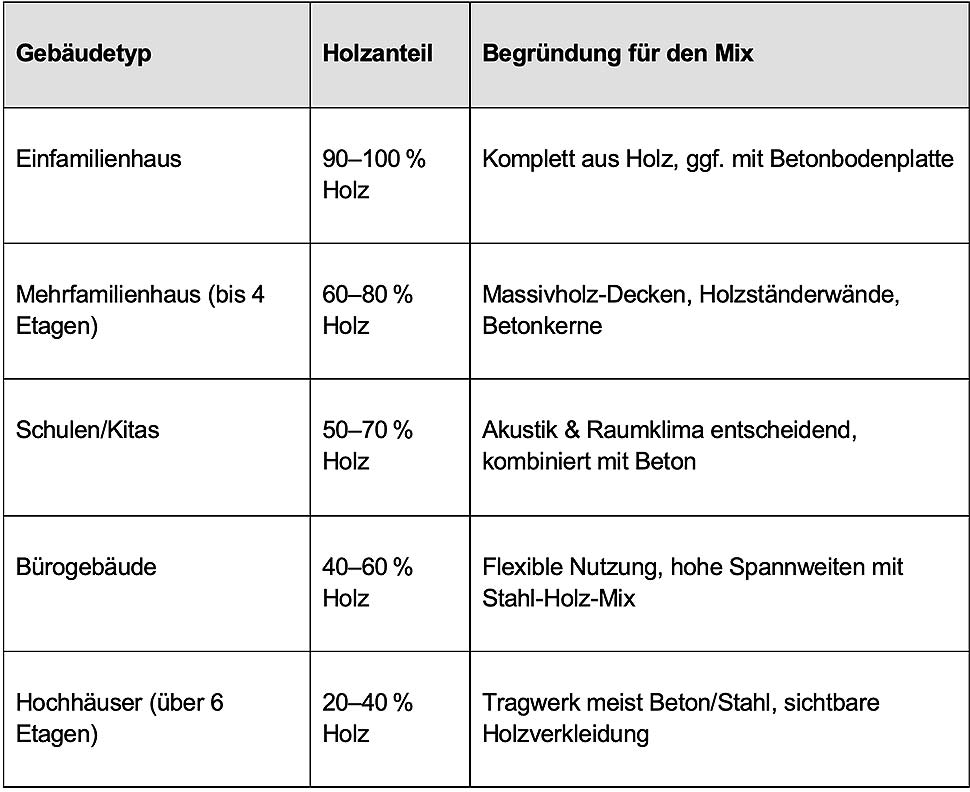

Was macht den Holzbau – kombiniert mit anderen Materialien – so zukunftsfähig? Die Nachfrage nach ökologischen Baustoffen wächst – und damit auch das Interesse am Holzbau. Längst geht es dabei nicht mehr nur um Einfamilienhäuser oder Ferienhütten. Moderne Holzbauweisen finden ihren Platz im mehrgeschossigen Wohnungsbau, bei Schulen, Kitas, Hotels und selbst Bürogebäuden. Vor allem Holz-Hybridkonstruktionen, also Kombinationen aus Holz und Beton oder Stahl, gelten als besonders vielversprechend – ökologisch wie technisch.Warum Holz wieder zum Hightech-Material wird

Holz hat als Baustoff viele Jahrhunderte geprägt – und galt irgendwann als „veraltet“. Doch mit modernen Bearbeitungsverfahren wie Brettschichtholz (BSH) oder Kreuzlagenholz (CLT) ist aus dem Naturprodukt längst ein leistungsfähiges Baumaterial geworden, das in puncto Tragfähigkeit, Brandschutz und Dauerhaftigkeit überzeugen kann.Besonders spannend ist der Einsatz in Kombination mit anderen Materialien – denn hier lassen sich die Vorteile verschiedener Baustoffe gezielt zusammenführen. Holz trägt, dämmt, speichert CO₂. Beton steuert Masse, Statik und Schallschutz bei. Stahl erlaubt filigrane Spannweiten. Gemeinsam ergeben sie eine effiziente, anpassungsfähige und nachhaltige Bauweise.

Typische Einsatzfelder von Holz-Hybridbau im Überblick

Typische Einsatzfelder von Holz-Hybridbau im Überblick

Vorteile des Holz-Hybridbaus im Alltag

Die Kombination aus Holz und anderen Materialien hat sich nicht nur im Labor oder in Architekturwettbewerben bewährt – sondern auch in der Praxis. Viele Wohnprojekte nutzen heute hybride Bauweisen, weil sie die ideale Balance aus Nachhaltigkeit, Funktionalität und Flexibilität bieten.Fünf Vorteile, die Holz-Hybridbau besonders zukunftstauglich machen:

- Klimaschutz durch CO₂-Bindung: Holz speichert CO₂ über Jahrzehnte – das senkt die Emissionen pro Quadratmeter deutlich.

- Kurze Bauzeit: Vorgefertigte Holzbauteile ermöglichen einen schnellen Aufbau, oft wetterunabhängig.

- Gutes Raumklima: Holz reguliert Feuchtigkeit, wirkt antistatisch und erzeugt ein angenehmes Wohngefühl.

- Kombinierbarkeit mit Technik: Photovoltaik, Wärmepumpe oder Smart-Home-Systeme lassen sich problemlos integrieren.

- Wertentwicklung & Image: Holzbauprojekte gelten zunehmend als hochwertig, modern und zukunftsorientiert – was sich positiv auf Verkauf und Vermietung auswirkt.

Und die Herausforderungen? Realistisch betrachtet

Trotz aller Vorteile gibt es auch Punkte, die beim Holz(-Hybrid)-Bau nicht unterschätzt werden dürfen:- Verfügbarkeit & Preise: Hochwertiges Bauholz ist ein begrenzter Rohstoff – das kann regionale Engpässe verursachen.

- Schallschutz in mehrgeschossigen Bauten: Hier braucht es sorgfältige Planung, um die Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

- Witterung beim Rohbau: Auch wenn Vorfertigung viel abfängt – gewisse Bauabschnitte sind witterungsempfindlich.

- Genehmigung und Akzeptanz: In manchen Regionen fehlt es noch an Erfahrung bei Bauämtern, was den Prozess verzögern kann.

Der Einfluss auf den Immobilienwert – was Studien zeigen

Dass ökologische Bauweise langfristig Energie spart, ist unstrittig. Doch mindestens ebenso entscheidend ist, wie sich Nachhaltigkeit auf den ökonomischen Wert einer Immobilie auswirkt – ob beim Verkauf, bei der Vermietung oder bei der Bewertung durch Banken und Investoren. Und genau hier beginnt nachhaltiges Bauen zunehmend zum entscheidenden Faktor zu werden.Denn eines ist sicher: Gebäude, die heute unter Berücksichtigung ökologischer Prinzipien errichtet werden, sind künftigen Anforderungen besser gewachsen – und gelten am Markt als werthaltiger, zukunftssicherer und risikoärmer.

Was der Markt bereits spiegelt: Nachhaltigkeit wirkt wertsteigernd

Laut einer Metastudie der Universität Maastricht aus über 40 Einzeluntersuchungen in Europa und den USA zeigen sich bei „grünen Gebäuden“ – also Gebäuden mit hoher Energieeffizienz oder Nachhaltigkeitszertifikat – folgende Effekte:- Wiederverkaufswert: im Schnitt 7–10 % höher

- Mietpreise: bis zu 8 % über vergleichbaren Objekten

- Vermarktungsdauer: oft deutlich kürzer

- Bewertung durch Banken: positiver, da langfristig geringeres Risiko

Besonders sichtbar wird das bei energetisch schwachen Bestandsgebäuden: Dort sinken Nachfrage und Verkaufspreise, sobald hohe Sanierungskosten absehbar sind. Nachhaltige Neubauten hingegen vermeiden genau dieses Risiko – und setzen sich langfristig besser am Markt durch.

Welche Merkmale wirken sich konkret auf den Wert aus?

Der wirtschaftliche Vorteil ergibt sich nicht aus einem einzelnen Aspekt, sondern durch ein Zusammenspiel verschiedener Merkmale, die den Marktwert messbar beeinflussen:- Energieeffizienz und geringe Nebenkosten schaffen Planungssicherheit für Eigentümer, Mieter und Investoren.

- Hochwertige, ökologische Baustoffe wirken sich positiv auf Langlebigkeit und Instandhaltungskosten aus.

- Gesundes Raumklima durch schadstoffarme Materialien wird zunehmend als Qualitätsmerkmal wahrgenommen.

- Nachhaltigkeitszertifikate geben Investoren Orientierung – etwa DGNB, QNG oder Natureplus.

- Modernes Image: Ökologische Häuser gelten als zukunftsorientiert, was sich bei Vermarktung und Mieterbindung bemerkbar macht.

Und was bedeutet das für Vermieterinnen und Vermieter?

Auch im Mietmarkt ist der Effekt spürbar. Besonders in städtischen Lagen wie Berlin, München oder Leipzig lassen sich Wohnungen mit guter Energiebilanz schneller und teurer vermieten. Dabei geht es nicht nur um Idealismus, sondern um Alltagstauglichkeit: Wer heute energieeffizient wohnt, spart jeden Monat Betriebskosten – ein überzeugendes Argument bei der Wohnungswahl.Vor allem junge Familien und Berufstätige achten zunehmend auf Raumklima, Umweltverträglichkeit und baubiologische Aspekte. Holzbau, Lehmputz oder ökologische Dämmung gelten nicht mehr als Nischenprodukt, sondern als wertsteigernde Ausstattung.

Finanzierungsvorteile: Nachhaltig gebaute Häuser punkten bei Banken

Nicht nur Käuferinnen und Käufer bewerten Nachhaltigkeit zunehmend positiv – auch Kreditinstitute und Förderstellen reagieren. Immobilien, die ökologische Standards erfüllen, gelten als stabiler in der Bewertung, weil sie geringeres Risiko und bessere Zukunftsfähigkeit aufweisen.Hier einige konkrete Vorteile für Eigentümer:

- Zinsvorteile bei grünen Finanzierungen – viele Banken bieten spezielle Konditionen für nachhaltige Neubauten.

- Förderzugang zu Programmen wie KfW oder BEG, etwa in Form von Tilgungszuschüssen oder niedrigeren Zinssätzen.

- Bessere Beleihungswerte, da ökologische Immobilien als wertstabiler gelten – besonders im Vergleich zu unsanierten Altbauten.

Wer heute nachhaltig baut, sichert morgen den Marktwert

Klimapolitische Vorgaben wie die EU-Gebäuderichtlinie oder nationale Effizienzstandards zeigen klar, wohin die Reise geht: Energieeffizienz, Materialqualität und Emissionsreduktion sind keine Zukunftsthemen, sondern werden zur Norm.Immobilien, die das heute schon leisten, gelten am Markt nicht nur als attraktiv – sondern als zukunftssicher, gesetzeskonform und wirtschaftlich tragfähig. Nachhaltiges Bauen ist damit längst kein Idealismus mehr. Es ist eine strategisch kluge Investition – in Wertstabilität, Nachfragefähigkeit und ökonomische Resilienz.

Förderungen, ESG-Kriterien & zukünftige Anforderungen

Nachhaltiges Bauen wird nicht nur durch Überzeugung vorangetrieben – auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Anreize entwickeln sich rasant weiter. Wer heute baut oder saniert, kommt an Förderprogrammen, ESG-Vorgaben und künftigen Pflichten nicht vorbei.Welche Förderungen stehen aktuell zur Verfügung?

Der Staat belohnt nachhaltiges Bauen durch Zuschüsse und günstige Finanzierungen – vor allem über die KfW und die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Für Neubauten mit Nachhaltigkeitszertifikat (QNG) sind teils Tilgungszuschüsse oder Zinsvorteile möglich. Auch einzelne Maßnahmen wie Wärmepumpen, PV-Anlagen oder Dämmungen können gefördert werden.Wichtige Voraussetzungen für Förderzugang:

- Nachweis über ein Nachhaltigkeitszertifikat (z. B. QNG)

- Einbindung eines Energieeffizienz-Experten

- Einhaltung definierter Effizienzhaus-Standards (z. B. EH 40 NH)

Was bedeuten ESG-Kriterien für Bauherren und Eigentümer?

Die ESG-Vorgaben (Environment, Social, Governance) gewinnen für den Immobiliensektor stark an Bedeutung – besonders bei Finanzierung, Bewertung und Anlageentscheidungen. Banken und institutionelle Investoren verlangen zunehmend Nachhaltigkeitsnachweise, um Risiken zu minimieren.Das bedeutet in der Praxis:

- Künftige Finanzierungschancen hängen an ESG-Tauglichkeit

- Nachhaltige Gebäude werden von Kreditgebern bevorzugt behandelt

- Nicht-konforme Immobilien können an Wert verlieren

Praxisbeispiel: Das ISOWOOD-Prinzip

Ein Blick in die Praxis zeigt, wie sich ökologische Prinzipien heute realisieren lassen – und das ganz ohne Verzicht auf Komfort, Design oder bauliche Qualität. Ein Beispiel dafür ist das Familienunternehmen ISOWOODHAUS aus dem Sauerland. Hier wird seit Jahren gezeigt, wie wohngesundes und zugleich energieeffizientes Bauen im großen Stil funktioniert.Im Mittelpunkt steht dabei die eigens entwickelte ISOWOOD-Bauweise, die auf einem natürlichen Dämmstoff basiert. Dieser wird aus unbehandelten Fichtenholzspänen und natürlichen Kristallsalzen hergestellt – emissionsfrei, diffusionsoffen und vollständig recycelbar. Die Dämmung übernimmt dabei nicht nur die Aufgabe des Wärmeschutzes, sondern fungiert durch ihre hohe Masse auch als natürliche Klimaanlage: Sie speichert Sonnenwärme und gibt sie zeitverzögert wieder ab – ein konstanteres Raumklima entsteht, ganz ohne Technik.

Neben der Bauphysik steht bei ISOWOODHAUS das Raumklima und die Wohngesundheit im Fokus. Der konsequente Verzicht auf Mineral- oder Steinwolle, Folien oder Kleber macht die Häuser besonders geeignet für Allergiker – ohne dabei bauphysikalische Standards zu vernachlässigen. Dass jedes Haus individuell geplant wird, ist fester Bestandteil der Philosophie: Kein Katalogbau, sondern maßgeschneiderte Lösungen bis ins letzte Detail.

Was das Unternehmen außerdem besonders macht: Die Produktion der Dämmstoffe erfolgt im eigenen Werk – inklusive Nutzung der überschüssigen Holzspäne zur Beheizung des Betriebs. So entsteht ein nahezu geschlossener Energiekreislauf – ressourcenschonend und unabhängig.

Dass dieser Ansatz nicht nur ökologisch durchdacht, sondern auch technisch ausgereift ist, zeigt sich im Standard der angebotenen Häuser: Bereits die Grundausstattung erfüllt die Anforderungen des KfW-Effizienzhauses 40 – auf Wunsch auch als Plus-Energiehaus oder Passivhaus. Gleichzeitig ist die Beratung individuell, langfristig und persönlich – ein Ansatz, der dem industriellen Hausbau selten nachgesagt wird, hier aber überzeugend umgesetzt ist.

Fazit: Wer heute nachhaltig baut, profitiert doppelt

Nachhaltiges Bauen ist eine strategische Entscheidung mit spürbarem Mehrwert. Sie erfüllen nicht nur aktuelle Anforderungen, sondern sind auf die Zukunft vorbereitet – rechtlich, technisch und finanziell.Nachhaltig gebaute Immobilien sparen nicht nur Energie und CO₂, sondern senken auch langfristig die Betriebskosten. Sie bieten ein gesundes Raumklima, moderne Technik und eine hochwertige Substanz. Durch staatliche Förderungen, ESG-Vorteile und eine wachsende Marktakzeptanz gewinnen sie zusätzlich an Attraktivität. Wer heute ökologisch baut, trifft also keine symbolische Entscheidung – sondern setzt auf Substanz, Werterhalt und Zukunftssicherheit.

Quelle: cc.tf.

468865/2261